L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2024 pour un nouveau mandat pourrait avoir des répercussions sur les entreprises européennes et entrainer des crises majeures. Entre retour au protectionnisme, tensions internationales et pression sur les chaînes d’approvisionnement, les résultats de cette élection renforcent l’incertitude économique et stratégique pour les acteurs européens.

Une politique protectionniste menaçante pour le commerce européen

Les entreprises européennes, qui exportent massivement vers les États-Unis, seraient directement touchées dans des secteurs clés comme l’aéronautique, les véhicules électriques, et les technologies vertes. L’administration Trump prévoit un retour massif au protectionnisme, notamment par l’augmentation des taxes de 10 % sur toutes les importations (s’ajoutant aux taxes déjà existantes) et jusqu’à 60 % sur les biens chinois. Ces mesures, accompagnées d’une volonté de réduire les accords multilatéraux pour privilégier des relations bilatérales, pourraient engendrer un durcissement d’une guerre commerciale déjà amorcée. Compte tenu de la globalisation des chaînes de valeurs, une politique protectionniste « placerait les Etats-Unis en dehors du cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Un tel choc serait massif pour le système commercial multilatéral, et poserait la question de sa capacité à y résister », Selon Sébastien Jean, professeur d’économie industrielle au CNAM.

Cette escalade protectionniste pourrait provoquer une crise commerciale majeure, perturbant les flux d’exportations et augmentant les coûts liés aux barrières tarifaires. Les petites et moyennes entreprises, qui dépendent souvent des exportations vers les marchés américains, seraient particulièrement vulnérables à ces changements.

Crises sur les chaînes d’approvisionnement globales

L’approfondissement des tensions sino-américaines pourrait entraîner des perturbations massives des chaînes d’approvisionnement pour les entreprises françsaises et européennes. Par exemple, la montée des tensions autour de Taïwan et le durcissement des restrictions sur les produits manufacturés en Chine pourraient paralyser l’accès des entreprises européennes à des composants essentiels, notamment dans les secteurs de la technologie et de l’automobile.

Certes, de nombreuses entreprises européennes ont commencé à diversifier leurs chaînes en se tournant vers des marchés alternatifs comme l’Inde ou le Vietnam. Cependant, ces options ne sont pas sans risques. L’Inde, bien que prometteuse, présente un cadre réglementaire fragile et des tensions géopolitiques avec la Chine. Quant au Vietnam et aux Philippines, leur proximité géographique avec Taïwan les placerait en première ligne en cas de conflit régional.

Ces bouleversements pourraient créer une crise logistique mondiale, avec des délais de livraison rallongés et une hausse des coûts pour les entreprises européennes.

L’Europe face à une crise stratégique dans ses alliances

Sur le plan géopolitique, les entreprises européennes doivent également composer avec un désalignement croissant entre l’Europe et les États-Unis. Sous Trump, l’OTAN pourrait devenir un outil de pression économique, les États-Unis exigeant des membres européens qu’ils augmentent leurs dépenses militaires tout en réduisant leur indépendance stratégique.

Ce repositionnement pourrait engendrer une crise d’alliance : les entreprises européennes opérant dans des secteurs liés à la défense ou aux infrastructures stratégiques risquent de subir les conséquences de cet éloignement transatlantique. De plus, une diminution des financements américains pour l’Ukraine pourrait affaiblir la stabilité économique de l’Europe de l’Est, augmentant ainsi les risques pour les entreprises présentes dans cette région.

La sous-préparation des entreprises : un facteur aggravant

Malgré ces défis imminents, de nombreuses entreprises européennes restent sous-préparées. Une étude réalisée par DGA Group et Dentons montre que 82 % des dirigeants se disent confiants dans leur capacité à gérer les risques géopolitiques, mais seules 36 % ont pris des mesures concrètes pour se préparer aux crises à venir. Cette inaction risque d’amplifier les conséquences des crises commerciales, logistiques et stratégiques.

| En résumé, les entreprises européennes pourraient subir une : 1. Crise commerciale : Avec des droits de douane massifs et des politiques protectionnistes, les entreprises exportatrices européennes pourraient subir une contraction de leurs revenus. 2. Crise logistique : Les tensions géopolitiques en Asie risquent de paralyser les chaînes d’approvisionnement, augmentant les coûts et ralentissant la production. 3. Crise stratégique : Le désalignement transatlantique pourrait réduire l’accès des entreprises européennes aux marchés américains et compliquer leurs projets à l’international. 4.Crise financière : Les entreprises mal préparées aux incertitudes pourraient perdre la confiance des investisseurs, entraînant des répercussions sur leur valorisation et leurs capacités d’investissement. |

Que peuvent faire les entreprises européennes ?

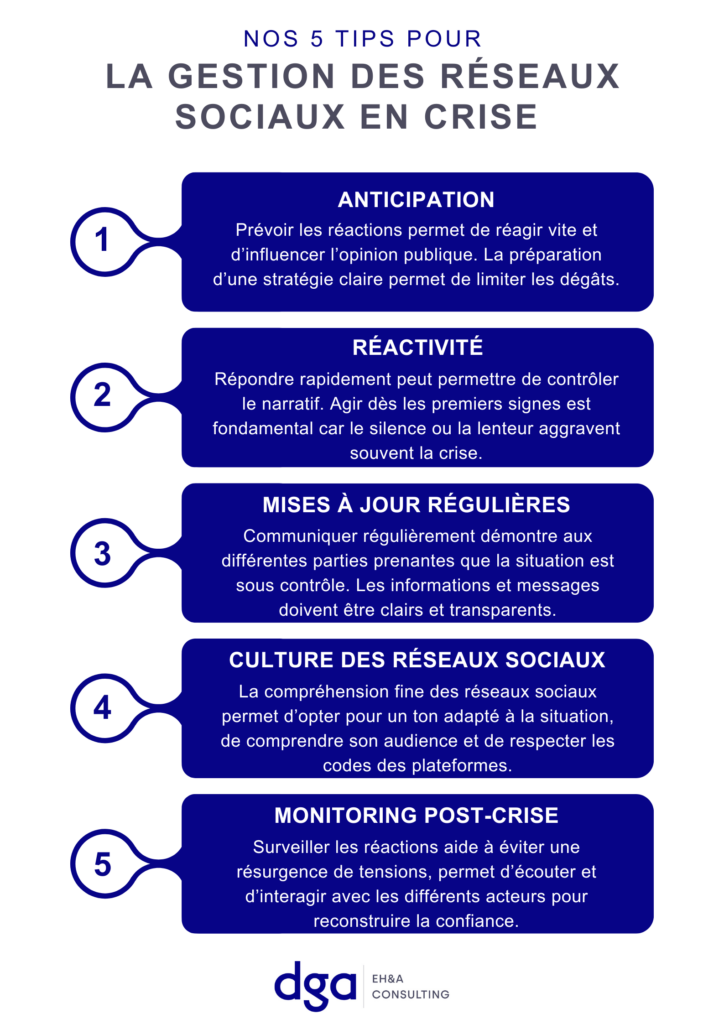

Pour éviter que ces crises ne se transforment en catastrophe, les entreprises européennes doivent adopter une approche proactive :

- Diversification : Explorer de nouveaux marchés pour réduire la dépendance aux États-Unis et à la Chine.

- Renforcement des plans de gestion des risques et révision des plans de continuité d’activité : Intégrer des scénarios géopolitiques dans les plans de continuité d’activité pour anticiper les impacts des tensions internationales et anticiper les scénarios d’évolution défavorable de chaque risque identifié.

- Veille stratégique renforcée : Suivre de près les politiques américaines et leurs implications pour permettre d’être plus agile.

L’élection de Donald Trump en 2024 est un véritable signal d’alarme pour les entreprises européennes. Alors que les crises commerciales, logistiques et stratégiques se profilent à l’horizon, les entreprises doivent s’adapter à un monde plus imprévisible. Face à l’incertitude devenue la norme, seuls l’anticipation et l’agilité permettront de surmonter les défis à venir.